ARTÍCULO DE REVISIÓN

Educación continuada en Nutrición clínica

Continuing Education in Clinical Nutrition

Jesús Barreto Penié. Magdalys Núñez Velázquez

Hospital Clínico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras". La Habana, Cuba.

RESUMEN

Se realiza una actualización sobre la formación continuada en Nutrición clínica, a partir de los elementos aprendidos en un Diplomado de Educación Médica Superior en los tópicos referidos a Universidad y Sociedad, Didáctica Médica, Diseño Curricular, Investigación Cualitativa y Proceso Docente-Educativo. Resulta imprescindible abordar la enseñanza y el aprendizaje de la Nutrición clínica sobre la base del método científico. La enseñanza de la Nutrición clínica en pregrado y posgrado, con especial énfasis en este último, se reconoce como un problema en diferentes regiones (Unión Europea, Norteamérica y Latinoamérica), en las cuales se establece el derecho de los pacientes hospitalizados a recibir una atención nutricional de alto nivel de calidad por parte de equipos altamente competitivos, así como los compromisos de los gerentes administrativos a facilitar la formación, capacitación y superación de los equipos de atención de salud en temas de Nutrición clínica.

Palabras clave: nutrición clínica, proceso docente, didáctica médica.

ABSTRACT

An update on continuing education in clinical nutrition is made, based on the elements learned in a diploma course on higher medical education in topics related to university and society, medical didactics, syllabus design, qualitative research and teaching-educational process. It is imperative to address the teaching and learning of clinical nutrition on the basis of the scientific method. The teaching of clinical nutrition in undergraduate and postgraduate courses, with special emphasis on the latter, is recognized as a problem in different regions (European Union, North America and Latin America), in which the right of hospitalized patients to receive high quality nutritional care by highly competitive teams is established, as well as the commitments of the administrative managers to facilitate the training, and self-development of health care teams in clinical nutrition topics.

Keywords: clinical nutrition; teaching process; medical teaching.

"La mente que se abre a una nueva idea, jamás vuelve a su tamaño original".

"Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación".

Albert Einstein

INTRODUCCIÓN

José Martí escribió en 1881: "La educación tiene un deber ineludible para con el hombre, no cumplirlo es crimen: conformarle a su tiempo sin desviarle de la grandiosa y final tendencia humana. Que el hombre viva en analogía con el universo, y con su época".1

Una universidad debe estar implicada en el desarrollo local, territorial, social y político, en el bienestar de los ciudadanos, a partir de una clara posición en la sociedad del conocimiento, en su generación y transmisión.

Los entornos sociales, políticos, territoriales, forman parte de la universidad y la implicación con ellos, de las comunidades, instituciones, entidades, organismos públicos y privados es indispensable. Conjuntamente se deben de conformar ámbitos de conocimiento, de investigación, de desarrollo, de innovación. Y esa labor común es la más productiva en el sentido más social del término.

La educación superior y sus condiciones de desarrollo en los países de América Latina, son un producto histórico, social, cultural político, organizacional y económico único. Cada institución, cada sistema tiene referencias particulares y específicas.2

En las condiciones actuales se vive el paso hacia una sociedad dominada por las tecnologías y los conocimientos, dentro de un periodo caracterizado por una transición forzada, aunque a menudo truncada, hacia la democratización y las crisis económicas recurrentes con periodos cortos de estabilización. Lo que ocurrirá en un horizonte de futuro dentro de las próximas dos o tres décadas dependerá de cómo puedan reorganizarse y transformarse las bases de sustentación económica y política de los países, pero también de sus instituciones educativas y culturales, siempre y cuando de ellas dependerá, en lo fundamental, la creación de una capacidad orgánica en producción y transferencia de conocimientos y tecnologías.

A medida que se articulan las economías nacionales a los procesos de integración y globalización basados en un patrón "tecno-bio-informático", los requerimientos hacia las instituciones universitarias tradicionales están cambiando rápidamente, sobre todo en relación a sus perfiles de ingreso y egreso, en el tipo de carreras y orientaciones curriculares, en la formación de investigadores, en su organización y gobierno y en la manera como se vinculan las instituciones a demandas específicas de la nueva sociedad que emerge y se organiza, así como a amplios sectores de la producción, los servicios y el empleo.

El desarrollo de los componentes del cambio en la educación superior ha alcanzado por ello una trayectoria contradictoria y multifacética. Entre lo más destacado de los cambios que han ocurrido desde la década de los ochentas hacia la actualidad, están los enfocados al mejoramiento de la administración.

Esto se expresa en la cantidad de métodos, técnicas, enfoques y procesos desarrollados como la Planeación Estratégica, el Total Quality Management o la Reingeniería. La experiencia de diferentes países muestra que el modelo de gobierno universitario es debatido entre lo colegiado y lo burocrático, y entre lo que es asumido como lo tradicional frente a las formas "empresariales" de administración, entre la generalización de los esquemas de "calidad total", o bajo la denominación de "liderazgo estratégico".

El anterior contexto de desarrollo, hace referencia a la constitución de dos escenarios: uno que profundiza en el tiempo la competitividad individualizada de las instituciones, de los académicos y de los estudiantes, y el otro que apunta a una mayor cooperación horizontal entre instituciones y sectores, que se estructura en redes y en espacios comunitarios y trabaja en colaboración, sin perder su identidad institucional.

El primer escenario tiene como motivos de cambio, la presión por la reducción del presupuesto gubernamental y la pretensión de diversificar sus recursos de ingreso bajo un efecto sustitutivo acumulativo, se adapta a la regulación económica y busca vincularse al mercado bajo un modelo organizacional de institución orientada a servicios. La reorientación de sus procesos académicos tiende a fomentar la individualización de la enseñanza y los aprendizajes y se manifiesta a favor de un enfoque de competencias laborales.

Un segundo escenario se sostiene en la transformación de las estructuras en redes y en la cooperación horizontal que prioriza proyectos conjuntos, una más amplia movilidad ocupacional del personal académico y de los estudiantes, la homologación de cursos y títulos, la coparticipación de recursos limitados y una orientación social y solidaria. Los valores educativos se comparten y se concentran más en el cambio de contenidos del conocimiento y las disciplinas, en la creación de nuevas habilidades y capacidades sociales, que buscan relacionar prioridades nacionales o regionales con el trabajo en nuevas áreas del conocimiento, en la innovación que busca compensar los riesgos. Este escenario se sostiene en la intensificación de la participación de las comunidades y en la flexibilización en la obtención de recursos. Sus dificultades se resienten sobre todo frente a las tendencias que buscan hacer predominar el escenario dominante de la individualización y la competitividad.

Estos escenarios respecto a modelos de cambio, se corresponden con la manera cómo se interpreta y actúa frente al contexto que está redefiniendo las estructuras e instituciones de producción, difusión y transferencia de los conocimientos. Desde la clasificación de Gibbons, estos se organizan bajo el Modo 1 o 2 desde la perspectiva de las instituciones universitarias.3

En el Modo 1 la estructura que reproducen las universidades se caracteriza por su disciplinarismo. En el Modo 2 se busca emerger de entre las líneas de las disciplinas y trascenderlas, con las modalidades siguientes:

a. el conocimiento se produce en el contexto de su aplicación;

b. es transdisciplinario

c. es heterogéneo y su organización diversificada;

d. fortalece la administración social;

e. su sistema de control de calidad es mucho más amplio y participativo.

El eje de la producción de conocimientos y la manera como se asume el cambio es harto diferente desde cada modo.

En el Modo 2 la docencia y la investigación intentan mantenerse bajo una orientación y una utilidad hacia la sociedad o la producción y no sólo como resultado de un "avance teórico o disciplinario". El contexto de la aplicación define su complejidad y determina la configuración de la articulación de las áreas de conocimiento intervinientes, más allá de una consideración simplista de "ciencia aplicada".

La emergencia de la sociedad del conocimiento ha traído como consecuencia la necesidad de implementar una nueva manera de dirigir el proceso didáctico con el fin de generar condiciones de aprendizaje en los estudiantes para que éstos puedan afrontar los retos de la globalización, la construcción de identidad cultural y de su proyecto de vida personal.

El presente material aborda la problemática de la enseñanza de la nutrición clínica en un acercamiento de lo general a lo particular y desde una perspectiva globalizada en la enseñanza universitaria en diferentes regiones del mundo.

Enseñar a un alumno a aprender es un objetivo relevante en sí mismo, también constituye un medio para alcanzar los demás objetivos educativos, donde las capacidades de autorregulación y la metacognición desempeñan un rol fundamental.

En el ámbito de la educación superior en ciencias de la salud es necesario innovar e implementar metodologías que alcancen a articular el proceso enseñanza-aprendizaje con el entorno y las necesidades no solo del sujeto, sino también de los colectivos sociales, para lograr involucrar al estudiante en escenarios reales en los que perciban e identifiquen los diferentes problemas que deberá enfrentar.

LA EDUCACIÓN DE POSGRADO (CUARTO NIVEL)

Proceso sistemático de aprendizaje y creación intelectual realizado en una institución especializada por quienes ya poseen una licenciatura o título profesional universitario o grado equivalente. Forma parte del concepto de Educación Permanente y consistente en la adquisición de conocimientos y destrezas de forma continua a lo largo de la vida profesional de la persona que permita la adaptación a los cambios, el desarrollo integral de la persona y una mejor calidad de vida; es un movimiento que pretende llevar la educación a todos los niveles y estados de la vida del ser humano, para que a cada persona le sea posible tanto recibirla como llevarla a cabo. Constituye una de las revoluciones más importantes de la actual época en el plano pedagógico.

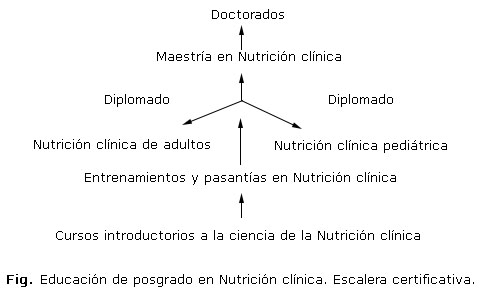

En el campo de la Nutrición clínica tiene como premisas básicas el aprendizaje colectivo y la investigación. Es inherente a la necesidad de la educación a lo largo de la vida (educación permanente). También resulta de un proceso continuo de creación, difusión, transferencia, adaptación y aplicación de conocimientos en una vinculación del saber ligado indisolublemente a la práctica. La Educación de Posgrado puede dividirse en dos grandes grupos que se integran en una escalera certificativa (Fig.).

1. Actividades de Superación Profesional: cursos, talleres, entrenamientos, diplomados

2. Actividades de Formación Académica: Residencias, Maestrías, Doctorados

La Educación Superior también asume el reto de reajustarse a su entorno, para ello debe formar a un profesional capaz de asimilar los cambios, adaptarse a ellos y realizar sus funciones acorde a esos cambios de paradigmas.

Esta situación histórica hace que en el marco educativo, aparezca un término que puede ofrecer una vía de formación de profesionales, con conocimientos, habilidades, destrezas y valores, capaces de tomar decisiones y resolver problemas de la práctica concreta: hablamos de las competencias.4

El doctor Pedro Véliz Martínez, quien es Máster en Urgencias médicas y Educación Médica, mencionó que en las universidades del mundo se habla de competencias profesionales y de un programa basado en competencias.5 Agregó que la calidad de la atención médica mejora cuando mejoran las competencias del especialista que trabaja en estas esferas y el programa cubano no identifica las funciones ni identifica las competencias

En la educación médica cubana, el término de competencias profesionales ha estado muy vinculado a la actividad posgraduada para generar otro término de gran relevancia y actualidad internacional: la calidad universitaria.

Los investigadores cubanos, con el propósito de perfeccionar los sistemas formativos y de cumplir con la máxima martiana de formar hombres y mujeres para la vida, también han desarrollado diferentes conceptos de competencias para lograr acortar la brecha entre ellos y la sociedad demandante, en el afán de formar a una persona para nuestra sociedad con la formación integral que se requiere, y que sea capaz de resolver problemas de la práctica en Cuba y en el mundo. Para Cejas Yanes, las competencias tienen que ser integradoras de conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades, ser competencias que formen al sujeto para la vida, no competencias para formarlos para un puesto de trabajo. No formar un graduado trabajador desechable o prescindible, donde una vez concluido su ciclo productivo planificado quede desamparado en el mundo del trabajo. No formar máquinas, sino hombres para la vida. Este investigador plantea que cualquier definición de competencias debe contener los siguientes elementos:sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, motivaciones, que posee el individuo en la aplicación de su trabajo, con el resultando evidente de un desempeño eficiente.6

La calidad de la formación y superación de los recursos humanos de la salud está estrechamente vinculado con la calidad de los servicios de salud.7 Por su parte, la calidad de los servicios parte del nivel de competencia y desempeño de los trabajadores de la salud.8

Definir competencias profesionales a partir de los problemas identificados por la profesión, es una vía para formar profesionales de calidad, con la posibilidad real de integrar y movilizar sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores para la solución exitosa de actividades vinculadas con su profesión, demostradas en su desempeño en el área del trabajo.

El aspecto cuantitativo de los conocimientos no iba a otorgar esa distinción, sino el cualitativo, reconocido como la forma de utilizar los conocimientos en una actividad específica, el trabajo colaborativo, la dinámica de los procesos mentales, los comportamientos que permitieran una actuación adecuada para resolver problemas del trabajo cotidiano (cuadro 1).

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como:

. Saber (datos, conceptos, conocimientos),

· Saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación),

· Saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y

· Saber estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo)

Las competencias son posibilidades ("lo que sabe", y "lo que sabe hacer"), en tanto que los desempeños son actos ("lo que hace"), de forma real, trazable y tangible. Estas competencias están centradas en desempeños y destacan situaciones relevantes y sus niveles de actuación profesionales se resumen en el cuadro 2.

Las competencias específicas se expresan en varios formatos:

Conocimientos teóricos. El saber (Know why)

Destrezas y habilidades. El saber hacer (Know how)

Actitudes para un desempeño competente: iniciativa, compromiso, comunicación efectiva. El saber estar y actuar: saber ser (Know who)

Las propias competencias específicas se distribuyen en modalidades académicas como:

Conocimientos teóricos. El saber (Know why): Cursos

Destrezas y habilidades. El saber hacer (Know how): Talleres, Entrenamientos y Diplomados

Actitudes para un desempeño competente: iniciativa, compromiso, comunicación efectiva. El saber estar y actuar: saber ser (Know who): Diplomados, Maestrías y Doctorados

Evaluación del desempeño

El desempeño se refiere a la calidad y a su campo de aplicación. La sociedad espera que los conocimientos obtenidos en las aulas puedan ser utilizados para resolver situaciones de las prácticas profesionales concretas. La necesidad de responder más adecuadamente al cambio social y tecnológico, como también a la organización del trabajo para adaptarse al cambio, por la casi extinción del ejercicio profesional individual, hace que la educación superior adopte el enfoque de competencias.9,10

Tiene como fundamentos la Identificación de Necesidades de Aprendizaje (INA), tema que se abordará en otro artículo complementario. Resulta de utilidad en la validación del proceso de selección para el puesto que desempeña, permite conocer el grado de ajuste del trabajador a su puesto laboral, así como realizar un análisis del desempeño del colectivo o grupal. Finalmente facilita mejorar el ambiente laboral, la motivación y la comunicación entre el personal y estimula la reorientación (promoción, democión, traslado, estimulación, entre otros). En Cuba se realiza con fines diagnósticos y como oportunidad de mejora, más que con fines punitivos.

Necesidad de evaluar desempeño

El desempeño necesita una evaluación que incluya la identificación de metas de aprendizaje, determinar el nivel de destrezas y conocimientos, e identificar recursos educacionales disponibles. Esto puede ser un proceso complejo para un equipo de apoyo nutricional debido a que los diferentes miembros del equipo traen su propia formación en disciplinas específicas comparadas con los estudiantes quienes generalmente tienen poca o ninguna experiencia en apoyo nutricional.

La identificación de aprendices seleccionados implica determinar quiénes lo serán. Por definición, todos en medicina se consideran estudiantes debido a la necesidad de mantenerse actualizado en un cuerpo de conocimientos constantemente cambiante y los nuevos desarrollos y desafíos en este campo. De igual modo, cada miembro del Grupo de Apoyo Nutricional es un perenne estudiante, desde el medico jefe con años de experiencia y es considerado un experto en el campo, hasta el empleado nuevo en su primer día de trabajo.

El desempeño profesional responde a objetivos de desarrollo. Estos puedes ser: técnico-profesionales, pedagógicos, investigativos, gerenciales, y educativo-humanistas. Al final, con frecuencia se convierten en necesidades de aprendizaje para los profesionales, equipos de trabajo, servicios, instituciones y otras formas organizativas en los diferentes niveles de atención del sistema de salud. Pueden ser determinadas por medio de herramientas como:

- Exámenes o pruebas escritas (saber +++ / hacer - / ser +)

Observación directa, entrevistas y encuestas

Estudios de trabajo (Estándares de Desempeño de un determinado puesto de trabajo)

- Estudio y análisis de incidentes críticos

La supervisión

La auditoría

Aunque la revisión de la educación, entrenamiento, experiencia y credenciales de los nuevos empleados resulta valiosa, auditar el desempeño por vía de la observación directa o la revisión de su documentación en la historia clínica es quizás la medición más válida de competencia.

El método científico y el método clínico aplicados a la Nutrición clínica

La educación como proceso social es inherente y está presente en todas las sociedades; cualquiera que sea el sistema económico‑social que le sirva de base, se trata de educar a los individuos según patrones pertenecientes a cada uno de ellos. Todo cambio en la Educación Médica Superior debe tener como base, modificaciones previas en la concepción y práctica médica del país que lo intente.

El objetivo principal de la actividad médica es preservar el estado de salud en el individuo sano, evitar que éste enferme y recuperarla en el enfermo, por lo que desde la etapa pregrado deben integrarse las actividades de docencia, investigación y asistencia, por tanto, se educa para transformar conductas, personalidades y crear valores, se investiga para buscar, obtener y producir a su vez conocimientos, y se atienden pacientes para transformar enfermedades o evitarlas. Todas estas actividades son diferentes, aunque el objetivo si es común y se insertan en el espíritu de la cultura actual utilizando el método científico.

El profesor Fidel Ilizástigui Dupuy, paradigma de la enseñanza médica en Cuba profetizó hace más de 30 años: "Hoy como ayer, pero por razones diferentes, se impone un nuevo llamado para que los médicos regresen a cumplir el legado de la educación a la cabecera del enfermo". Ayer fue porque había poca ciencia, hoy porque existe demasiada ciencia.11 Con la Revolución científico‑técnica de la época actual todo ser humano necesita del empleo del método científico, pues la cultura del momento así se lo exige, por tanto, la enseñanza de los estudiantes debe ser científica al igual que la atención a los enfermos, y mientras mejor se realicen estas funciones médicas básicas, se puede estar contribuyendo a la formación del pensamiento científico en los estudiantes, herramienta insustituible en los hombres de los tiempos modernos.

Hoy estos conceptos tienen gran importancia; hasta hace poco, se consideraba a la medicina como una aplicación de las ciencias básicas, negándole por esto el carácter de ciencia. Actualmente se reconoce que la medicina es una ciencia aunque no pura, pero con una serie de peculiaridades. En primer lugar, es multidisciplinaria e interdisciplinaria, lo que le da un carácter integrador; segundo, es una ciencia aplicada para resolver problemas y por último es una ciencia social con una base material. Ante todo lo anterior, debe tener conocimientos y métodos particulares para abordar los problemas de su categoría fundamental que es el complejo salud‑enfermedad.

Otro enfoque de la cuestión es el análisis de ¿por qué si la medicina es una ciencia que tiene una base de conocimiento teórico profundo no logra ser aceptada como tal? Cuando se compara la medicina humana con la ciencia física o química, se puede uno dar cuenta de que estas ciencias son relativamente sencillas comparadas con la ciencia socio‑biológica. Si existe un método científico bien elaborado, es gracias a que estas ciencias (Matemática, Física, Química), con variables más fáciles de trabajar, permitieron elaborar las características del método científico; entonces el médico en su función diaria puede ponerse a prueba a sí mismo y al personal que lo rodea -principalmente los estudiantes de cualquier nivel‑, a la formación del pensamiento científico.

La ciencia tiene una base material que pueden ser los grandes laboratorios, las pipetas y matraces, los rayos, las computadoras, y esa constituye la base científica de la ciencia médica, pero sus resultados no siempre pueden ser extrapolados con éxito al ser humano, pues el hombre no es un animal en el sentido literal de la palabra, sino un ser que está dentro de la concepción social de la humanidad y esa es la razón de que a veces el resultado de experimentos exitosos en la base material científica, cuando se llevan al ser humano pueden convertirse en grandes desastres.11 Por otro lado, las enfermedades que se producen en los modelos animales no son exactamente las que se observan en los humanos ni tienen las mismas características.

En la literatura médica actual se señalan elementos sobre el deterioro de las habilidades clínicas, y simultáneamente numerosos investigadores dedican esfuerzos para estudiar y profundizar en los procesos de razonamiento que usan los clínicos para el diagnóstico y la toma de decisiones.12,13

El aprendizaje supone un cambio en el comportamiento inducido por la práctica.14 El término se confunde frecuentemente con el proceso mental de fijar en la memoria, y a los estudiantes se les hace conciencia de que memoria y aprendizaje son sinónimos cuando son convocados a un examen donde deben recordar algún tipo de información. Si lo realizan correctamente obtienen calificaciones elevadas y se pueden llegar a creer que han aprendido. Si a pesar de esto, su comportamiento no se modifica, se puede afirmar sin temor a errar que no ha aprendido nada.

Puede concluirse que la memoria es importante para aprender, pero este proceso requiere algo más que la capacidad o aptitud para recordar datos e informaciones al recibir el estímulo de un examen, pues lo fundamental no son los conocimientos, sino lo que se hará con ellos . Para ejemplificar se diría que un estudiante puede ser capaz de discutir impecablemente las complicaciones del infarto de miocardio agudo, así como su tratamiento y prevención, sin embargo, ignora y no aplica la mayoría de estos elementos teóricos cuando se enfrenta al enfermo. Se puede afirmar entonces, que ha sido capaz de memorizar la información suficiente para pasar el examen satisfactoriamente, pero su aprendizaje ha sido nulo, debido a que esta no fue capaz de modificar su conducta frente al paciente.

De lo anterior se desprende que el sistema moderno de enseñanza debe contemplar los aspectos de la información y la actuación; si se pretende evaluar correcta y objetivamente lo que ha aprendido un estudiante hay que observar lo que hace.15

Los médicos generalmente están muy ocupados y se quejan con razón de que trabajan mucho y tienen poco tiempo para su auto superación debido a las complicaciones propias del modo de vida moderno.16-18 La tendencia actual se inclina hacia el trabajo en equipo interdisciplinario con participación de múltiples especialidades médicas y no médicas en sustitución del trabajo solitario. El impacto de la atención médica y las acciones que se realizan en sus diferentes niveles sobre los factores de riesgo son reconocidos en la desaparición de cierto número de enfermedades infecto‑contagiosas, así como de la disminución de la morbilidad de enfermedades crónicas no transmisibles. Actualmente la lucha contra las enfermedades no ha cesado y se acentúa el estudio de los mecanismos etiológicos, patogénicos y fisiopatológicos, la creación y empleo de nuevas técnicas y tecnologías computadorizadas para el diagnóstico y tratamiento, y de nuevas drogas que pueden aliviar o curarlas.

En el campo de la Biología continúan desempeñando un papel destacado los avances de la Genética (Biotecnología) y la Inmunología.

El Servicio de Nutrición Clínica-Grupo de Apoyo Nutricional (SNC-GAN) del Hospital Clínico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras" considera que se debe desarrollar un sistema que permita al equipo de salud aprender en su trabajo cotidiano. En nuestro caso no se trata de aplicar el método científico clásico sino modificado, y ese no es más que el sistema de enfoque clínico orientado al problema.15-20

LA DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA

El problema en Europa21

Un libro inglés de cocina de 1930 finalizaba con la frase que decía Explicit de coquina quae est optima medicina", que traducida significa "El alimento es la mejor medicina". A pesar del conocimiento ancestral de la importancia de una correcta y suficiente alimentación en la prevención y el tratamiento de las enfermedades, Florence Nightingale escribió en 1859: "Miles de pacientes mueren de hambre en medio de la abundancia".

La existencia de la desnutrición asociada a enfermedades entre los pacientes de los hospitales europeos es un hecho bien establecido.20,21 Si el Índice de masa corporal (IMC) es empleado como un indicador del estado nutricional, la prevalencia de desnutrición (IMC < 20 kg/m2) que ha sido encontrada es de un 20-30 % en Dinamarca, Alemania, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido.22 La desnutrición, en combinación con enfermedades, es un factor insidioso, el cual prolonga la recuperación, incrementa la necesidad de alta dependencia de cuidados de enfermería y algunas veces cuidados intensivos, aumenta el riesgo de complicaciones graves de la enfermedad y, lo que es peor, conduce a la muerte tanto a partir de una complicación prevenible o por la inanición.23 Todo lo anterior se suma a una reducción de la calidad de vida de los pacientes. A pesar de numerosos intentos por mejorar esta situación, el éxito ha sido pobre. A lo largo de toda Europa, los estudios de desnutrición en los hospitales, de la inflexible provisión de alimentos y de los conflictos con prioridades clínicas han sido publicados y continúan publicándose por más de 100 años.24,25

En 1918 un cirujano escribió "es generalmente admitido que antes y después de cualquier operación a un paciente le debe ser suministrado cantidades adecuadas de líquidos y nutrientes, y tan pronto la peristalsis gastrointestinal esté restablecida, es la mejor oportunidad para que el paciente se recupere". En la práctica él comenzaba la alimentación (whisky, café u otro estimulante normal) "a la carta", a través de una sonda insertada en el yeyuno.25 Desde entonces, los beneficios de la provisión de ayuda nutricional han sido ampliamente documentados en situaciones clínicas variadas. La vía más simple, segura y barata de ofrecer cuidados nutricionales es hacer que el paciente ingiera los alimentos del hospital. Esto puede significar comidas pequeñas frecuentes, o estimular a los pacientes con platos apetitosos y gastronómicamente bien presentados, o estimular el consumo de comidas nutritivas más que las ofertas habituales de bajo contenido energético y nutrimental.

Aunque existe una conciencia creciente de que la desnutrición, en asociación con la enfermedad, es un problema significativo en países desarrollados, con un considerable Producto Interno Bruto (PIB), no es ampliamente admitida, reconocida ni aceptada.

Por lo anterior, el Consejo de Europa (el Comité de Expertos en Nutrición, Seguridad Alimentaria y Salud del Acuerdo Parcial en el campo de la Salud Pública y Social) decidió recoger información referente a Programas de Nutrición en los Hospitales y fue establecida una red de trabajo europea en 1999. Esta red constaba de Expertos nacionales de los países integrantes del Acuerdo Parcial y fue presidida por Dinamarca.21

Los propósitos específicos de esta red fueron:

· Revisar la práctica en Europa en lo concerniente a la provisión de alimentos en los hospitales a los pacientes propensos a sufrir desnutrición asociada a enfermedades y señalar deficiencias en los sistemas actuales de servicios de alimentación.

· Emitir guías, las cuales aseguren que la evaluación del estado nutricional y los requerimientos de alimentos del hospital, la ayuda nutricional y su monitorización sean consideradas como parte importante y componentes necesarios de los cuidados del paciente.

· Considerar cómo las autoridades nacionales, los servicios de alimentación, el personal de los cuidados de salud y los gerentes hospitalarios, podrían trabajar juntos para mejorar los cuidados nutricionales y la ayuda a los pacientes hospitalizados.

Fue revisada la práctica actual en Europa sobre la base de las evaluaciones de respuestas a un cuestionario de contribuyentes nacionales al informe sobre los programas de nutrición en los hospitales desde Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Los problemas identificados con relación a la desnutrición en los hospitales, el papel de los proveedores de cuidados nutricionales, prácticas de servicios de alimentos y la alimentación de hospitales y la economía de la salud habían sido empleados como elementos para las guías de cómo mejorar la situación.

Cinco factores comunes parecen ser las grandes barreras para ofrecer servicios de alimentación y cuidados nutricionales en los hospitales:

1. Falta de responsabilidades claramente definidas en la planificación y administración de los cuidados nutricionales.

2. Educación insuficiente entre todos los grupos de trabajo.

3. Falta de influencia sobre los pacientes.

4. Falta de cooperación entre los diferentes grupos de trabajo.

5. Falta de compromiso de la gerencia hospitalaria.

Esos factores comunes apqrecen elaborados a continuación, junto con un resumen de las recomendaciones para ser superadas las barreras; estas recomendaciones están destinadas a servir de modelo a los estados miembros.

Falta de responsabilidades claramente definidas en la planificación y administración de los cuidados nutricionales.

A principios de los años 70 una publicación titulada "El esqueleto en el closet del hospital" señaló la ignorancia de la profesión médica en lo concerniente a la desnutrición asociada a las enfermedades y las malas prácticas profesionales, las cuales contribuían sustancialmente al problema.26

En general, en la mayoría de los hospitales europeos existía una ausencia de descripción de responsabilidades formuladas con claridad, deberes y funciones de cada miembro del equipo de trabajo involucrado en los cuidados alimentarios y nutricionales del paciente. Como consecuencia, no se realizan tamizajes de riesgo ni evaluaciones del estado nutricional. Tampoco se realizaba la consejería nutricional. Además, el empleo de la terapia nutricional para pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición es esporádico e inconsistente. Otras justificaciones de por qué no se realizan prácticas relacionadas con la nutrición, son la disminución de la estadía, falta de tiempo, personal, educación nutricional e interés.

Educación insuficiente entre todos los grupos de trabajo.

La educación médica contiene pocas lecciones dirigidas a tópicos relacionados con la nutrición. La enseñanza se ha quedado detrás de la investigación nutricional, la cual ha progresado con gran rapidez en una explosión geométrica, con incremento de la brecha entre el conocimiento y la práctica. Lo anterior se había convertido en una dificultad para los médicos individuales, quienes usaban las técnicas de terapia nutricional solo de forma ocasional, para ofrecer apoyo nutricional óptimo de acuerdo a los principios de las mejores buenas prácticas documentadas.

Lo mismo sucedía en relación a las enfermeras/os. Ellos generalmente tenían dificultades para identificar pacientes en riesgo, para organizar un plan de cuidados nutricionales y el seguimiento del efecto de la ayuda nutricional dentro del Programa de Intervención Nutricional en los Hospitales. En adición, fueron identificadas deficiencias generalizadas en la comunicación y coordinación requeridas para asegurar buenos y consistentes cuidados nutricionales. Aunque los nutricionistas clínicos parece que son los que reciben la formación más actualizada, su nivel educacional y responsabilidades eran muy variados en la práctica.

La nutrición no es enseñada en todos los cursos, y cuando se hace puede ser insuficiente. Además, existe una carencia educacional relacionada con los administradores. Finalmente, los miembros del equipo no clínicos, quienes tienen estrechos contactos con los pacientes en relación a la alimentación, son unos de los que deben conocer algo de nutrición.

Se recomendó la necesidad de una mejora en el nivel educacional de todo el equipo de salud. Específicamente, debe estar disponible un programa de educación continuada en Nutrición clínica y en técnicas de Terapia Nutricional y Dietoterapia que incluyese a todo el personal involucrado en los cuidados nutricionales de los pacientes enfocados hacia la preparación nutricional de los miembros no clínicos y la definición de sus áreas de responsabilidades y funciones.

El Consejo de Comité de Ministros de Europa en reunión realizada en el Consejo de la Unión Europea adoptó la Resolución ResAP (2003) sobre cuidados alimentarios y nutricionales en los hospitales21 que establece los acápites siguientes:

Educación y conocimiento nutricional en todos los niveles

I. Debe ser implementado un programa de educación continuada de Nutrición clínica y técnicas de terapia nutricional para todos los miembros involucrados en la alimentación de los pacientes.

II. La Nutrición clínica debe ser incluida en los planes de estudios de pregrado y postgrado de los médicos.

III. Deben ser establecidas cátedras en Nutrición clínica.

IV. La Nutrición clínica tanto de adultos como en niños debe ser reconocida como una disciplina especializada en las escuelas de medicina. La enseñanza debe cubrir aspectos preventivos, así como los terapéuticos de los cuidados nutricionales.

V. Debe ser mejorada la educación en Nutrición clínica en Enfermería, con énfasis especial en la evaluación del riesgo nutricional, monitorización, y las técnicas de alimentación y terapia nutricional.

VI. La educación de las nutricionistas clínicas y generales a nivel nacional debe ser colocada al más alto nivel de pregrado para que sean capaces todas las nutricionistas de Europa asumir un papel más protagónico en los cuidados y ayuda nutricional.

VII. La educación de las dietistas administrativas debe ser actualizada, especialmente en el campo de la gestión.

VIII. La educación y formación de los administradores y supervisores de los servicios de alimentación debe ser diferente a la de la administración de un hotel, pues se elabora y preparan comidas para una población enferma.

IX. Debe ser colocado un interés especial en la formación nutricional de los miembros no clínicos del equipo de cuidados como asistentes, personal eventual de cuidados asistenciales mediante la definición de su área de responsabilidad.

X. Debe ser dada un énfasis especial a la educación e información al público (incluidos los pacientes) señalando la importancia de una Buena nutrición.

XI. Deben ser estimuladas iniciativas europeas sobre educación en Nutrición clínica.

XII. Debe ser ampliada la cooperación entre las Sociedades de Nutrición en diferentes países.

El problema en Norteamérica

Son necesarias una estrategia de Educación Médica Continuada y entrenamientos intencionadas para que los equipos de ayuda nutricional adquieran nuevas habilidades, mantengan el nivel de competencia, y se mantengan al día en ese campo. Por desgracia, existe un déficit de especialistas médicos en nutrición que actúen como profesores y establezcan modelos de conducta.27

El desarrollo de un programa de educación debe incluir las etapas siguientes: formular objetivos generales del programa, objetivos de aprendizaje específicos, evaluar en cada estudiante el nivel de actualización, el nivel de conocimientos y objetivos educacionales, determinar estrategias educativas y actividades de aprendizaje que mejor alcanzarán los objetivos de cada estudiante, así como el programa y diseño de un método para evaluar el desempeño de cada estudiante y el programa como un todo.

Si se considera que la nutrición tiene carácter prioritario en una sociedad empeñada en una labor de desarrollo, habrá que ensamblar e integrar la enseñanza correspondiente en todas las actividades de educación, tanto en las que están al servicio del aprendizaje escolar como en las que tienen un carácter directamente productivo. ¿Quiénes deben enseñar nutrición? Los que sepan ensenar y los que sepan lo que es la nutrición.

El hecho de saber concebir y orientar las oportunidades de aprendizaje no promoverá la nutrición si quien concibe y orienta no tiene unos conocimientos reales sobre el tema. Hay que enseñar a los profesores y maestros a apreciary valorar la aportación de la nutrición a la salud y al bienestar.28

Resulta fundamental programar entrenamientos dirigidos y educación continuada para que los miembros de los equipos de atención de salud que atienden directamente a los pacientes adquieran nuevas habilidades, mantengan nivel de competencia y estén actualizadas en los adelantos de este campo. Esto es especialmente válido en apoyo nutricional, si se admite que existe una pequeña formación educacional en ciencias nutricionales propiamente dicha durante los estudios de pregrado y posgrado. Tradicionalmente, la mayoría de los practicantes de apoyo nutricional aprenden su oficio durante el entrenamiento en el trabajo bajo la asesoría de expertos experimentados.

El entrenamiento en el trabajo en apoyo nutricional funciona bien para los nutricionistas a partir de que la nutrición es el eje de su educación teórica y práctica, y existen múltiples experiencias clínicas que pueden satisfacer el rol de profesor. No obstante, este modelo no funciona tan bien para otras disciplinas debido a la ausencia de especialistas en nutrición. Los médicos en particular tienen falta de experiencia en nutrición,29,30 la mayoría como resultado de una educación nutricional incompleta e inadecuada en el pregrado en la escuela de medicina y durante la residencia.

Aunque este problema ha sido ampliamente reconocido, la mayoría de las escuelas médicas de Norteamérica todavía no destinan como mínimo 25 horas de educación nutricional como las recomendadas por la Academia Nacional de Ciencias, o requieren cursos separados de nutrición.31 En general, la mayoría de los programas de residencias destinan poco tiempo y esfuerzos para la educación formal nutricional.

La educación nutricional para médicos en Estados Unidos de Norteamérica permanece problemática y es limitada en alcance, calidad y duración debido a una variedad de factores.32 Se incluye poca educación nutricional en los Programas de Capacitación Médica Posgraduada. En la medida que nuevos datos e iniciativas de mejora de calidad señalan la importancia de la nutrición y una generación de expertos en nutrición se retira, existe una necesidad de nuevos líderes de opinión y expertos educadores en Nutrición clínica.

Por otra parte, pocos médicos están dispuestos a dedicar un año fuera de sus deberes cotidianos para dedicarse a un entrenamiento formal en nutrición, los que significa que deben ser buscados otros modelos de educación para continuar el desarrollo institucional y de los líderes nacionales. Esto tiene valor no solo en reforzar la importancia de la nutrición en el cuidado del paciente sino también en proporcionar liderazgo y desarrollo de habilidades.33-35 El proceso de un periodo de 4 semanas de estudio intenso tiene numerosas ventajas para los médicos que buscan formación adicional.

Dada la carencia de formación nutricional en las escuelas de medicina tradicionales y las residencias, existe un vacío nítido en los Estados Unidos. Con un enfoque complementario sobre los resultados y la calidad, la importancia y la demanda para programas de formación en nutrición continuarán su incremento.

Eventualmente, para propósitos de calidad, los sistemas de salud podrían designar a un especialista entrenado en Nutrición para dirigir un Grupo de Apoyo Nutricional bien estructurado. Para continuar elevando la práctica nutricional, los programas de formación nutricional deben ser flexibles y compatibles con las carreras de los líderes académicos. Un calendario flexible, aprendizaje interactivo, y experiencia clínica real ayudarán a preparar futuros líderes y actuales médicos académicos en los principios y práctica de la terapia nutricional.

A pesar de estos desarrollos curriculares, el campo de la nutrición no prosperará hasta que la Junta Directiva de las Especialidades Médicas Americana reconozca a la medicina nutricional como una certificación de especialidad.

El problema en Latinoamérica

Considerando que la epidemiología de la desnutrición hospitalaria en Latinoamérica es un problema grave como lo ha puesto en evidencia múltiples investigaciones a lo largo del mundo, destacando el estudio multicéntrico ELAN publicado en 2003 donde resalta que la desnutrición está presente en más de la mitad de los pacientes hospitalizados y que era poca la información en las historias clínicas.36

La Federación Latinoamericana de Nutrición clínica, Terapia nutricional y Metabolismo (FELANPE) tiene como finalidad el congregar asociaciones o sociedades médicas, de enfermería, farmacéuticas, nutricionistas y demás profesionales del área de la salud, que ejerzan la especialidad de la Terapia Nutricional y Metabolismo, para incentivar y estimular el estudio, pesquisas, educación continuada y formación de profesionales en Nutrición clínica, y colaborar si así se requiriera con el Poder Público de los países miembros y entidades vinculadas a los asuntos de Salud, en la evaluación y solución de los problemas relativos a la Nutrición clínica, mantener intercambios técnicos, científicos y asociativos con entidades congéneres internacionales, velar por la ética y calidad técnica del ejercicio profesional de la terapia nutricional entre otros.

En el año 2008 se desarrolló la Declaración de Cancún, de carácter eminentemente política y que establece el compromiso de que se garantice que todo enfermo sea valorado nutricionalmente al ingreso a los servicios de salud de primero, segundo y tercer nivel de atención del sector público, privado o de asistencia social del mundo y en especial de Latinoamérica y reciba una atención nutricional oportuna, completa, suficiente y de calidad, proporcionada por profesionales de la Salud capacitados, que prevenga el riesgo de la desnutrición hospitalaria y reduzca el número y la gravedad de las complicaciones relacionadas con el proceso de la enfermedad que llevó al paciente a hospitalizarse, además de mejorar su calidad de vida, su sobrevida y reducir los costos relacionados con la atención de la enfermedad en estos hospitales.37

Así, también incluye a los enfermos con mala nutrición por exceso y/o desbalance en su alimentación o por alteraciones en su metabolismo que cursan con sobrepeso y obesidad, dado que en la actualidad se considera una verdadera pandemia que afecta a toda la población incrementando las complicaciones médicas, aumentando los ingresos y las complicaciones hospitalarias, la estancia en el hospital y que requiere tanta atención como el desnutrido.

La Revolución científico-técnica de los últimos 50 años lo que ha revolucionado es la técnica, no la clínica. Lo que se ha vuelto obsoleto es la técnica antigua, no la enfermedad.38

Se reconoce que la Revolución científico técnica desempeña un papel cardinal en el desarrollo de la sociedad. Gran parte de los elementos constitutivos de las sociedades son el fruto de los avances científicos y técnicos que han sido posibles gracias a la comunicación mutua de los resultados de la investigación.

Los esfuerzos y compromisos deberán encauzarse en las siguientes líneas de acción, a saber:37

1. Evaluación y tratamiento nutricionales en los hospitales:

a) La atención nutricional no es una opción, es una necesidad impostergable para todo paciente. El apoyo nutricional es obligatorio para todo paciente mal nutrido o en riesgo. Su finalidad es brindar y satisfacer las necesidades del organismo, aportando los nutrientes precisos cuantitativamente y cualitativamente en forma oportuna.

b) Todo paciente hospitalizado debe ser evaluado dentro de las primeras 24 a 48 horas, con un método de tamizaje/cribaje validado, y de acuerdo con el resultado deberá ser derivado para evaluación nutricional formal.

c) El cuidado nutricional del paciente hospitalizado y la administración de la terapia nutricional requieren de la implementación de guías de práctica clínica.

d) El apoyo nutricional es más costo-efectivo cuando es realizado por un grupo especializado. Cada institución debe contar con un grupo interdisciplinario responsable del apoyo nutricional. Si esto no es posible, cada institución debe proveer la mejor estructura responsable de la realización adecuada del apoyo nutricional.

e) Las sociedades científicas deben proveer capacitación y actualización; así como definir guías de práctica clínica. Los sistemas nacionales de salud tienen que sostener y regular su aplicación.

2. Proveedores profesionales de los cuidados nutricionales:

a) En vista de la importancia que reviste el cuidado nutricional en nuestros hospitales, se insta de manera categórica a los encargados de dirigir estos centros, a promover de manera responsable, la constitución de Equipos de Terapia Nutricional acreditados en cada uno de ellos, y a dar la correcta atención a estos equipos a fin de garantizarles un nivel óptimo de atención a nuestros pacientes.

b) Se insta a las diferentes escuelas de Ciencias de la Salud, a incluir en el currículum de estudios, la materia Nutrición clínica en el Pensum Académico de Pregrado y Posgrado, a fin que los estudiantes reciban una sólida formación en la materia, y sean en un futuro portavoces del cuidado nutricional de los pacientes.

c) Se recomienda, a las diferentes instituciones de salud, tomar en cuenta las normas de las organizaciones internacionales reguladoras, en cuanto al número adecuado de nutricionistas que deberían laborar en los diferentes centros asistenciales.

d) Tomando en cuenta la disminución de costos que significa, el buen cuidado del estado nutricional al evitar las complicaciones, los administradores de salud, como norma indiscutible deben garantizar, exigir y facilitar la educación continua del personal a cargo en la materia.

e) Es responsabilidad del servicio de Enfermería, llevar un registro de consumo alimentario y tomar las acciones necesarias cuando se detecte la disminución en la ingesta.

3. Prácticas de los Servicios Hospitalarios de Alimentos:

a) Organización del Servicio Hospitalario de Alimentos.

b) Menús de alimentos y dietas médicamente prescritas. Manual de dietas, que incluya los objetivos de cada una de ellas y sus especificaciones técnicas (condiciones organolépticas, horarios, temperatura, acordes con las necesidades, gustos, preferencias, costumbres y cultura de los pacientes). Estas deben estar a disposición de los profesionales del Servicio de Alimentación y de todo el personal del hospital.

c) Aspectos bioéticos. Se debe asegurar que se cumplan los principios universales de bioética: justicia, no maleficencia, autonomía y beneficencia.

d) Aspectos legales. Deberán de registrarse en el expediente clínico: la evaluación nutricional, el diagnóstico y el plan de cuidado o tratamiento nutricional. Las fórmulas o mezclas nutricionales para uso enteral y parenteral deben cumplir con los requerimientos de identificación y rotulación.

4. Investigación en Nutrición clínica:

a) Se requiere estimular la creación de oportunidades de educación, metodología en investigación y bioética en nutrición clínica.

b) Es importante investigar acerca de los recursos disponibles tanto materiales como intelectuales de cada región.

c) Identificar distintas líneas de investigación: epidemiológicas, clínicas, de ciencias básicas y de ciencias sociales.

d) Llevar a cabo un censo detallado de investigadores en Latinoamérica.

e) Promover un estudio epidemiológico de desnutrición hospitalaria esclareciendo que ha cambiado en los últimos 10 años después del estudio ELAN.

La Declaración de Cancún del 2008 concluye de la manera siguiente:

1. Los sistemas de salud latinoamericanos deben establecer la normatividad y los procesos que garanticen que los pacientes hospitalizados reciban una atención nutricional de calidad.

2. Los sistemas de salud latinoamericanos, al cumplir con una nueva normatividad en materia de nutrición hospitalaria, deberán implementar las estrategias basadas en la mejor evidencia y que les permitan una atención nutricional de calidad, así como medir el costo minimizado de las mismas.

3. Los sistemas de salud latinoamericanos, garantizarán la educación y promoción necesaria para que los pacientes hospitalizados participen activamente en el cumplimiento del objetivo nutricional planteado entre él y su personal de salud, procurando que las acciones sean costo eficaces.

4. Los pacientes hospitalizados tienen derecho a un diagnóstico de riesgo nutricional y ser informados del costo beneficio de recibir una intervención nutricional de calidad.

5. Los pacientes hospitalizados tienen derecho a recibir una atención nutricional de calidad, con personal calificado en el tema y procurando costo efectividad.

6. Los pacientes hospitalizados tiene derecho a que se asignen recursos según las políticas públicas enfocadas a la promoción, prevención e intervención nutricional bajo esquemas de costo utilidad que resulten en una mejor calidad de vida.

CONCLUSIONES

La educación superior y sus condiciones de desarrollo en los países de América Latina, son un producto histórico, social, cultural político, organizacional y económico único. El concepto de Educación Permanente consistente en la adquisición de conocimientos y destreza de forma continua a lo largo de la vida de la persona que permita la adaptación a los cambios, el desarrollo integral de la persona y una mayor calidad de vida; es un movimiento que pretende llevar la educación a todos los niveles y estados de la vida del ser humano, para que a cada persona le sea posible tanto recibirla como llevarla a cabo. Constituye una de las revoluciones más importantes de nuestra época en el plano pedagógico. En el campo de la Nutrición clínica tiene como premisas básicas el aprendizaje colectivo y la investigación. Es inherente a la necesidad de la educación a lo largo de la vida. También resulta de un proceso continuo de creación, difusión, transferencia, adaptación y aplicación de conocimientos en una vinculación del saber ligado indisolublemente a la práctica.

La calidad de la formación y superación de los recursos humanos de la salud está estrechamente vinculada con la calidad de los servicios de salud. Por su parte, la calidad de los servicios parte del nivel de competencia y desempeño de los trabajadores de la salud.

Las competencias son posibilidades ("lo que sabe", y "lo que sabe hacer"), en tanto que los desempeños son actos ("lo que hace"), de forma real, trazable y tangible. El desempeño necesita una evaluación que incluya la identificación de metas de aprendizaje, determinar el nivel de destrezas y conocimientos, e identificar recursos educacionales disponibles.

La desnutrición hospitalaria es un problema de salud reconocido que tiene carácter global y afecta instituciones de salud de Europa, Norteamérica, América Latina y otras latitudes. Existe consenso de que los sistemas de salud deben proyectarse en función de desarrollar estrategias en forma de alianzas para poner en marcha protocolos de actuación y rutas críticas dirigidas al tamizaje/cribaje, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de los trastornos nutricionales asociados a las enfermedades. Existen barreras que frenan estos objetivos principalmente de tipo cognoscitivas y formativas en el personal integrante del equipo de salud encabezado por los líderes formales (médicos) que en materia de Nutrición clínica sus conocimientos no alcanzan los niveles de competencia requeridos para un desempeño exitoso. Por todo lo anterior, se hacen grandes esfuerzos para crear espacios de capacitación y educación de posgrado en Nutrición clínica. Uno de los objetivos de esta revisión es que todo lo anterior deberá ser tenido en cuenta y quedar reflejado en los procesos de acreditación y certificación de los centros de atención en los diferentes niveles primarios, secundarios y terciarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Martí J. Reforma esencial en el programa de las universidades americanas.-estudio de las lenguas vivas. Gradual desentendimiento del estudio de las lenguas muertas. La América. Nueva York, enero de 1881. Obras Completas. Tomo 8. La Habana: Editorial Ciencias Sociales; 1991. p. 428-9.

2. Didriksson A. Tendencias de la educación superior al fin de siglo: escenarios de cambio. América Latina y el Caribe frente al desafío del siglo XXI. Diálogo. nov 1998;25.

3. Gibbons M. The University as an Instrument for the Development of Science and Basic Research: the implications of Mode 2 Science. En: Dill D, Sporn B. Emerging Patterns of social Demand and University Reform: through a glass darkly. London: Pergamon-UIA Press; 1995.

4. González Jaramillo S, Ortiz García M. Las competencias profesionales en la Educación Superior. Educ Méd Super [revista en la Internet]. 2011 Sep [citado 2015 Jun 29];25(3):234-43. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412011000300011&lng=es

5. Véliz Martínez PL, Jorna Calixto AR, Berra Socarrás EM. Identificación y normalización de las competencias profesionales específicas del especialista en Medicina Intensiva y Emergencia. Educ Méd Super. 2015;29(2):304-23.

6. Cejas Yanes E. Los fundamentos del diseño curricular por competencias laborales [monografía en Internet]. [Citado 20 Feb 2016]. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos25/fundamentos- competencias/fundamentos-competencias2.shtml

7. Salas Perea RS. La calidad en el desarrollo profesional: Avances y desafíos. Educ Méd Super. 2000;14(2):136-47.

8. Salas Perea RS. La identificación de necesidades de aprendizaje. Educ Méd Super. 2003;17(1):25-38.

9. Corvalán O. Aplicación del enfoque de competencias en la construcción curricular de la Universidad de Talca. Chile. Rev Iberoamericana de Educación. [Citado 2015 Jun 29]. Disponible en: http://www.rieoei.org/deloslectores/1463Corvalan.pdf

10. Segredo Pérez A. Diseño curricular por competencias. Correo Científico Médico de Holguín. 2004;8(3). [Citado 2015 Jun 29]. Disponible en: http://www.cocmed.sld.cu/no83/n83rev3.htm

11. Ilizástigui Dupuy F. Educación en el trabajo como principio rector de la educación médica cubana. Impresión mimeografiada. En: Nasiff Hadad A, Rodríguez Silva HM, Morano Rodríguez MA. Práctica clínica. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2010.

12. Weed LL. Weed L. Opening the Black Box of Clinical Judgment. eBMJ -- Data Supplement - Part I Page 1-32. [Citado 2015 Jun 30]. Disponible en: /www.bmj.com/cgi/content/full/319/7220/1279/DC2/1

13. Rivera Rodríguez L. La clínica y sus métodos, reflexiones de dos épocas. 2da. ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2013: p:.32.

14. Hurst JW. ¿Cómo implementar el sistema de Weed para mejorar la atención, la educación y la investigación a través de la mejora de la historia clínica? Arch Intern Med.1971;128(3):464-6.

15. Hurst JW, Walker HK. The oriented system, Medm Com Learning Systems. New York: 1972.

16. Weed LL. Medical records that guide and teach. NEJM. 1968;278:593-600.

17. Weed LL. Medical records, patients care, and medical education. Ir J Med Sci. 1964;462:271-82.

18. Weed LL. New approach to Medical Teaching. Resident Physichian. 1967;13:77-93.

19. Cantale CR. Historia clínica orientada a problemas; El Generalista. 2002;1:29-32.

20. Nasiff Hadad A, Rodríguez Silva HM, Morano Rodríguez MA. Práctica clínica. Editorial Ciencias Médicas: La Habana; 2010.

21. Beck AM, Balknas UN, Fuërst P, Hasunen K, Jones L, Keller U, et al. Food and nutritional care in hospitals: how to prevent undernutrition-report and guidelines from the Council of Europe. Clinical Nutrition. 2001;20(5):455-60.

22. Silk DBA. (ed) Organization of nutrition support in hospitals. British Association for Parenteral and Enteral Nutrition. Kent: ADM &C Ltd., Biddenden, 1994:p. 7.

23. Larsson J. Akerlind I, Permerth J, Hörnqvist JO. The relation between nutritional state and quality of life in surgical patients. Eur J Surg. 1994;160:329-34.

24. Ovesen L, Hannibal J, Mortensen EL. The interrelationship of weight loss, dietary intake and quality of life in ambulatory patients with cancer of the lung, breast and ovary. Nutr Cancer. 1993;19:159-67.

25. Andresen AFR. Immediate jejunal feeding after gastro-enterostomy. Ann Surg. 1918;67:565-6.

26. Butterworth CE. The skeleton in the hospital closet. Nutrition Today. 1974;9:4-8. Reimpreso en Nutr Hosp [España]. 2005;20:298-309.

27. Griffin A, Light L. Enseñanza de la Nutrición; concepción, idoneidad y adaptación de los programas de estudio. Paris: UNESCO; 1975.

28. Scolapio J, DiBaise J, Schwenk F, Macke M, Burdette R. Advances and controversies in clinical nutrition: the education outcome of a live continuing medical education course. Nutr Clin Pract. 2008;23:90-5.

29. Vetter ML, Herring SJ, Sood M, Shah MR, Kalet AL. What do resident physicians know about nutrition? An evaluation of attitudes, self-perceived proficiency, and knowledge. J Am Coll Nutr. 2008;27:287-98.

30. National Academy of Sciences. Nutrition Education in U.S. Medical Schools. Washington, DC: National Academies Press; 1985; Report of the Council on Medical Education. Nutritional and Dietetic Education for Medical Students. CME report 1-1-99. Reston, VA: American Medical Student Association; 1999.

31. Kiraly LN, McClave SA, Neel D, Evans DC, Martindale RG, Hurt RT. Educación nutricional para médicos. Nutr Clin Pract. 2014;29:332-7.

32. DeChicco R, Neal T, Guardino JM. Desarrollo de un programa de educación para Equipos de Ayuda Nutricional. Nutr Clin Pract. 2010;25:481-9.

33. White JV, Guenter P, Jensen G, Malone AM, Schofield S. Consensus Statement of the Academy of Nutrition and Dietetics/American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: Characteristics Recommended for the Identification and Documentation of Adult Malnutrition (Undernutrition). J Acad Nutr Diet. 2012 May;112(5):730-8.

34. Tappenden KA, Quatrara B, Parkhurst ML, Malone AM, Fanjiang G, Ziegler TR. Critical Role of Nutrition in Improving Quality of Care: An Interdisciplinary Call to Action to Address Adult Hospital Malnutrition. J Acad Nutr Diet. 2013;113:1219-37.

35. Kushner RF, Graham T, Hegazi R, Jensen G, Marik P, Merritt R. Optimizing integration of nutrition into patient care through physician leadership. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2010;34(6 suppl):30S-9S.

36. Correia MITD, Campos ACL. Prevalence of hospital malnutrition in Latin America: the multicenter ELAN Study. Nutrition. 2003;19:823-5.

37. Castillo Pineda JC de la Cruz, Figueredo Grijalva R, Dugloszewski C, Ruy Díaz Reynoso JAS, Matos A, Álvarez A, et al. Declaración de Cancún: declaración internacional de Cancún sobre el derecho a la nutrición en los hospitales. Nutr Hosp. 2008;23(5):413-7.

38. Rodríguez Silva H. Pase de visita docente asistencial. En: Nasiff Hadad A, Rodríguez Silva HM, Morano Rodríguez MA. Práctica clínica. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2010. p. 67.

39. Vidal Ledo M, Fernández Sacasas JA. Investigación educativa. Educ Méd Super [revista en la Internet]. 2009 [citado 2015 Jun 30];23(4):261-71. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-1412009000400013&lng=es

Recibido: 24 de febrero de 2016.

Aprobado: 29 de abril de 2016.

Magdalys Núñez Velázquez . Hospital Clínico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras". San Lázaro No. 701 entre Marqués González y Belascoaín. Centro Habana, CP 10400. La Habana, Cuba. Correo electrónico: magdalisnunez@infomed.sld.cu